史実に忠実な物語と考えてはいけないが

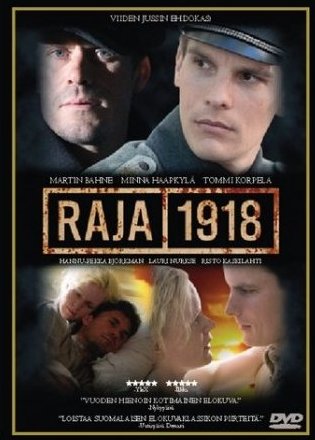

監督 Lauri Törhönen

製作 2007年 114分 K15

出演

Martin Bahne (Carl von Munck)

Minna Haapkylä (Maaria Eleonoora Lintu)

Tommi Korpela (Heikki Kiljunen)

Leonid Mozgovoy (Majuri Gentsch)

「国境1918年」のタイトルどおり、フィンランド独立を経て始まった内戦終了(1918年5月15日)後の物語。舞台は現ロシア領の南カレリア。両国を隔てるRajajoki(国境の川・別名Siestarjoki)にかかる小橋が焦点。国境と言っても当時の住民にはさほど意味を持たず、農夫は毎朝この橋を渡り、一日の作業を終えたらまた戻ってくるという平穏な場所だった。それが激変するのが1918年の春。名実ともにフィンランド政府が確立し、厳格な越境コントロールが始まる。

主人公のカール・フォン・ムンク大尉はマンネルヘイム大統領直々の命を受けて任地に赴き、内戦の傷跡が生々しく残る時期、ソビエト軍との緊張、ドイツ軍の思惑などに翻弄される。悲劇にさいなまれる軍人、許されざる恋の破綻など、重いテーマを扱いながらゆっくりと盛り上がってはいくが、説得力がない。作り話、映画の脚本というのがミエミエなのね。同時期を描いた「Käsky 4月の涙」もそうだけど、本当かしらと疑ってしまう。この直感はあながちマチガイではないようで、「史実とは無縁かつ製作者のイメージを押し付けるだけのまったくのフィクション」という批判もある。「Elokuva Raja 1918 Kiellettävä」という投稿(Jussi Jaakola,2008.2)では、「この作品は(公開)禁止すべき」と主張している。これに対する反論もあるものの、映画の内容がフィンランド人の常識(史実)ではないことを示すものだろう。

話が大東亜戦争やベトナム戦争なら情報も豊富だし世間の関心も高いので議論も高まろうが、ことはフィンランドである。しかもフィンランド国内ですら評価が確定していない時期のことだ。また、この内戦は非常に微妙な問題を抱えているので、単なる映画ファンやフィンランドファンがこの時期のことを語るのは控えたほうが良い。フィンランド国内でも、内戦の話が公の話題になったのは2000年くらいからのことである。

というのは、2000年くらいまでは内戦を実際に体験した人も少数ながら生存していた。両親あるいは祖父母から生々しい話を聞かされた子孫の数は少なくなかったからだ。戦争体験を語り継ぐことがなぜタブーだったかというと、18年のできごとは内戦であり、同じ国民同士が、極端な場合は親と親類が共産勢力と自由陣営とに分かれて殺し合うこともあったからである。

当時を振り返ることへの抵抗が和らぐまで80年かかったということだ。それだけ、内戦の傷跡は深い。本作の内容は「異常事態の下でのことだから、ありうるんだろうな」と信じることもできる。が、それでは「戦争は嫌ですねえ、でもそうした中でもヒューマニズムがあるんですねえ」という月並みな解釈しかできまい。製作者のねらいはそこにあるようだが。

本作での収穫もある。まずはフィンランド国旗の由来がはっきり分かったこと。二つ目は新生ソビエトの状況を想像できたこと。ソビエト革命成就という世界史の大変動は、現在では確立したものと思いがちだが、誕生直後は混沌そのものだったはずだ。その当たり前のことを、避難を望む多数のロシア人を描くことで伝えている。

ストーリーとは直接関係ないが、二枚目主人公のマルティン・バフネは「僕、熱演してます」という振る舞いが好きになれない。むしろ端役の軍人が人間のいやらしさ、とまどい、冷酷さなどをさりげない表情、動作で演じているのが印象的。ああ、こんな奴いるなあ、という現実味に富んでいる。

エンディングの直前、捕虜の女たちが裸で逃走するのは「ロスケの常套手段」というセリフがあるものの、挿入の必然性はあるのかね。「つまんない映画作っちゃってすいません。最後はサービスしときます」という印象を受けた。