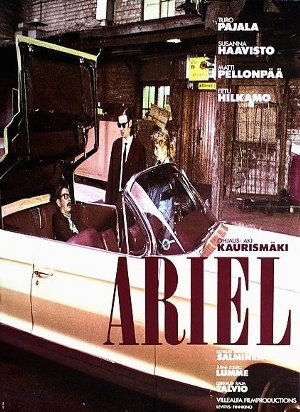

哀しくもおかしい初期名作

原題 Ariel

監督 Aki Kaurismäki

製作 1988年 73分 K-12

出演

Turo Pajala (Taisto Kasurinen)

Susanna Haavisto (Ilmeli Pihlaja)

Matti Pellonpää (Mikkonen)

Eetu Hilkamo (Riku)

Turo Pajala演じるカスリネン(Kasurinen)が投獄されるいわれはなかろうに、と思えるシーンで始まるが、それをいっちゃ映画にならない。いや、むしろ不幸に不幸が重なっていくのがポイントなんだろう。さて刑務所でMatti Pelonpää登場。進行にぐっと深みが増してきます。二人で脱獄の計画を練る中でマッティ演じるミッコネン(Mikkonen)曰く。

「俺は今37歳。あと8年の刑期を満たせば43だ。ま、だいたいそんなもんだ」。これは笑いどころでしょうか? 全編を貫く控えめなジョークを象徴するとともに、ミッコネンの性格がわかるシーンでもあります。

その後も不幸は重なり、ミッコネンはあっけなく死亡、カスリネンには希望の灯火を感じさせつつ終わる。カウリスマキ作品には暗くて悲惨な話が多いのだが、あらためて見直してみるとおしなべて最後に希望を託していることに気づく。「マッチ工場の少女」にしてもそうだ。

監房のシーン。フィンランドの刑務所はホテルみたいなもの、と言われるのも納得。映画用の特別セットではない。

本作には別のエンディングもあったそうだ。犯罪者三人が乗り込んだArielが座礁するというもの。そういう展開もアリエル、よな。というか、結末がドン底のほうが面白かったかな、と個人的には思う。たとえばMauri SariolaのLavean tien laki(ヘルシンキ事件:1972年)みたいなの。これは小説だけど、不運な弁護士がさらに不幸になっておしまい、というもの。夢も希望もないところにフィンランドの個性を感じる。まあ本作がその方向になると、前述した「希望の光」、カウリスマキの特性が無くなっちゃうんだけど。

個人的な感想を加えると、子役が印象的。ハリウッド映画の名子役とはタイプがまるで異なり、あくまでも自然。マッティ・ペロンパーの控えめな演技ですら過剰に思えるほどの淡々とした振る舞いが妙に現実的だ。

ところで原題のArielというのは、シェイクスピアの戯曲「テンペスト」に登場する空気の精霊、あるいはヘブライ聖書に記された「神のライオン」に由来する。いずれにしてもよくわからないが、最後に出てくる船の名前だ。したがって虹とは関係ない。

これはディズニーの「リトルマーメイド」(1989年)のヒロイン、アリエル。

邦題は映画の内容ともかけ離れてるんだけど、いいセンスだとは思う。このアイデアはラストシーンに流れる”Sateenkaaren tuolla puolen”からの連想なんだろう。原曲はOver the rainbow(虹の彼方に」で、「オズの魔法使い」(1939年)の挿入歌。

日本公開は本国に遅れること2年の1990年。レニングラード・カウボーイズでカウリスマキの名前も知られ始めたころだが、一般的にはまだまだ無名(今もか?)で、日本の関係者も本作をどう扱ってよいのかわからなかったのかもしれない。しかし、日本語タイトルは映画のラストに垣間見られるほのかな希望を暗示するタイトルではないか。「夜なのに虹?」って不思議な感覚も面白い。

「虹の彼方に」が流れる印象的なラストシーン。船の名前がAriel

なお、夜でも虹が見える(月虹)場所は世界にいくつもあるそうだが、フィンランドでは無理。その代わりオーロラがあるけんね。